El genocidio sionista contra el pueblo palestino no es un hecho aislado ni un “conflicto reciente”:…

“La crisis causó dos nuevas muertes”

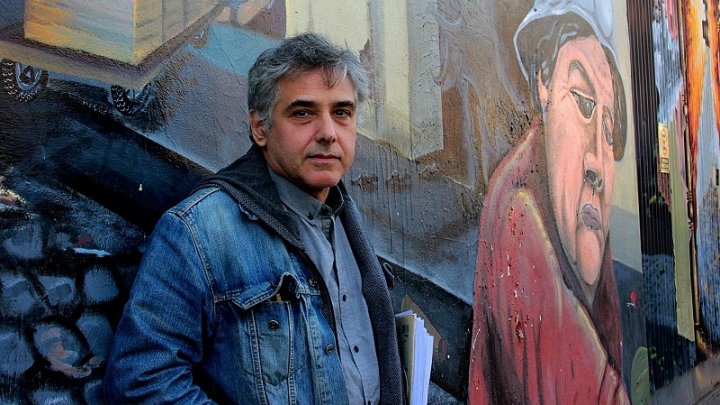

Tranquilidad ante todo. El titular es mentira, así como lo fue el 27 de junio de 2002. Esa sentencia fue tapa de Clarín la jornada posterior a que la policía masacrara a Maximiliano Kosteki y disparara por la espalda a Darío Santillán, en la ex-estación Avellaneda, hoy rebautizada Darío y Maxi. Pepe Mateos, fotógrafo del autodenominado “gran diario argentino” en aquel momento, contaba con toda la secuencia fotográfica donde se observaba con claridad quien había disparado: “Tendríamos que haber salido con lo que sabíamos, con lo que todo el mundo sabía”, dijo a Zorzal Diario a 20 años de aquella tapa y de aquella batalla por la verdad, una disputa que se dio tras un titular que mostraba el rol de los medios hegemónicos, que venían reclamando mano dura, una pelea que desnudó la fragilidad de la ética periodística en manos empresariales.

“El 2002 fue un ciclo en la Historia Argentina”, recuerda Pepe Mateos, y continua su idea: “Los medios en general podían hacer una lectura de los piquetes, cada uno desde su sector. De la cúpula periodística del diario, el único que da la cara es Blank (Julio, editor en jefe) y se hace cargo del título. Dice: ‘cometimos un error’ y no fue un error. Tendríamos que haber salido con lo que sabíamos, con lo que todo el mundo sabía. Todos miramos la secuencia completa. Yo hablé con uno de los editores de política y conté lo que había pasado. Virginia Messi, nuestra cronista que cubrió ese día, contó lo mismo. La orden vino desde la policía. Y la policía disparó”.

-¿Qué lleva a escribir un titular en vez de otro?

-Hubo algo en la cúpula de redacción, donde se toman las decisiones sobre cada publicación, un momento de duda, de no decidir, de no arriesgar. No sé qué estarían dudando. Podrían haber manejado el lenguaje potencial, y eso lo saben hacer muy bien. Hay muchas maneras. No conozco la interna de aquel momento pero siempre hubo contacto con ciertos lugares del gobierno.

Días más tarde Duhalde llamó a elecciones para marzo del 2003.

Recuerdo de la estación

“La represión del Puente fue un despropósito” afirma Pepe, y recuerda que en ese momento lo hablaba con Carlos, uno de los chicos del Movimiento Aníbal Verón. “Le digo: ‘Che, no pueden empezar el quilombo tan rápido, la relación de fuerzas está totalmente en contra de ustedes’. Carlitos me responde: ‘Nosotros no empezamos, si te das cuenta no empezamos nosotros’. ‘Tenés razón. No la empezaron ustedes'”, cuenta Pepe y aclara: “Esas cosas las charlamos en algún momento mientras corríamos por Pavón en dirección a la estación de trenes”.

Para el fotógrafo esa represión era incomprensible. “Querían desalojar el puente y lo lograron. Pero cuando entramos a la estación y vi el cuerpo de Maxi, pensé: ‘¿Qué pasó acá?’. Escuché disparos pero no pensé que iban a tirar a matar. Cuando entran y le tiran a Darío dije: ‘Esto es una locura, ¿cuál es el sentido de todo esto?’ Tiraron a matar y mataron a dos personas”, evoca. El titular del 27 de junio del 2002 adjudicó las muertes a la crisis. Todavía están impunes los responsables políticos. Y algunos titulares siguen desnudando las estrategias sectoriales.

Motor de cambio

Sin embargo, hay aspectos que sí se transformaron. El abordaje de la protesta social no fue el mismo. La Masacre de Avellaneda no sólo obligó a Duhalde a llamar a las elecciones de forma anticipada, sino que lo bajó a él de la disputa, y se vio obligado a elegir un “delfín”. En marzo de 2003 resultaría electo Néstor Kirchner como presidente, con menos votos que desocupados. Esa fragilidad de origen lo llevó a construir alianzas mucho más allá de los actores que hasta ese momento eran parte de la arena política: convocó a las organizaciones y las sentó en la mesa de las grandes decisiones.

Por su parte, los movimientos de trabajadores desocupados venían organizando coordinadoras y espacios de articulación cada vez más amplios y numerosos. Y venían construyendo sus propias genealogías históricas: los piquetes de Tartagal y Cutral Có, en el norte del país, y los del sur, con epicentro en Plaza Huincu. Pero más atrás también, se identificaban con las montoneras federales, con las militancias nacionales y populares de los 70, con cuyos sobrevivientes trataban de saldar esa distancia que el genocidio había buscado consolidar: “el que murió peleando vive en cada compañero”, gritaba la samba del fusilado, y las organizaciones se hacían carne de esta consigna, en un trasvasamiento generacional racional, consciente y ordenado.

Las organizaciones habían aceptado los planes jefes y jefas, pero como una herramienta para seguir construyendo mayores niveles de organización, para lograr incidir en las políticas de Estado, para fortalecer esa organización comunitaria: los espacios de primera infancia, los cumpleaños con tortas y velitas compartidas en los comedores y las copas de leche, las bibliotecas populares, las bloqueras para arreglar las casas de chapa y cartón. Y sobre todo, detrás de estas acciones, se contruía hace 20 años y hoy también, otra forma de vincularse, con fe en que otro mundo seguía siendo posible, se amasaban nuevas militancias por paz, pan y trabajo.

Producto de esas resistencias que crecían desde las periferias y desde abajo, existe hoy la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se presentó en sociedad en 2011, manifestando la necesidad de sindicalizarse desde los barrios, augurando que el modelo de trabajo fabril de mediadios del siglo XX ya no volvería a existir, y reclamando al Estado políticas que fortalezcan un modelo de trabajo sin patrones, autogestionado. La UTEP parió la idea de un Salario Social Complementario, que reconoce por un lado que los “beneficiarios” de los planes sociales ya trabajan, con sus changas, informales, y que necesitan de una nueva CGT peronista que reconozca e integre sus formas de producir valor. Un valor que excede a los números, un valor inmerso en esas estrategias de subsistencia que el pueblo argentino crea y recrea en cada barriada.

La plata de los pobres, los dólares de las importaciones

En las últimas semanas las palabras de la vicepresidenta, desde la CTA en Avellaneda, suscitaron un debate que cíclicamente se repite en la Argentina. ¿Cómo crear más y mejor trabajo? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales que desde 2004 combatieron al fantasma de la cooptación, y que siguen diseñando modos creativos de ser motor de las transformaciones sociales necesarias para ser un país con espacio para todas, todes, todos?

A pesar de que el discurso de CFK había sido mucho más extenso, profundo y estudiado en los párrafos en los que se refería a las importaciones, la falta de dólares, la evasión fical de las grandes corporaciones; a pesar de que había reclamado a los funcionarios un mejor “uso de la lapicera”, para preservar los dólares; a pesar de todo esto, el eje del debate posterior a su discurso se centró en una nueva grieta interna: movimientos sociales vs. intendentes y gobernadores. ¿Quién es más transparente? ¿Quién garantiza menos discrecionalidad? ¿El debate es sincero? ¿O es una reconfiguración del espacio que CFK busca ubicar en el centro del dispositivo de poder que conduce?

A 20 años de la Masacre de Avellaneda podemos afirmar que fue un punto de inflexión histórica. Linealmente, siguieron creciendo las empresas agroexportadores, extractivistas, el capital financiero que se reproduce a sí mismo, por un lado; y por el otro lado, de forma no tan lineal, afectado por cada crisis, se siguió organizando un pueblo, con una tradición justicialista, con historia de organización y comunidad que resuelve sus propios problemas: en los barrios se ve claramente que nadie se salva solo. Así como en 2001 estalló la capacidad de representatividad de la generación De La Rúa, Menem, Cavallo y los agoreros del fin de la historia, hoy el debate vuelve a cuestionar a la política como herramienta, como servicio. ¿Quiénes podrán construir las políticas necesarias para que el pueblo se sienta representado?

La memoria y el futuro

A 20 años de la Masacre, la estación de tren de Avellaneda se ganó el nombre de Darío y Maxi. Las intervenciones artísticas de los más de 20 encuentros reclamando justicia, sintetizaron la mejor imagen: Darío con la mano intenta frenar las balas que ya habían herido de muerte a Maxi, un joven artista que daba talleres en Guernica y participaba de su primer piquete. La humanidad, la decisión de quedarse al lado del compañero caído, de poner el cuerpo, todo el cuerpo, habla del espíritu que acompaña a las luchas populares, una espiritualidad que tiene mucho para aportar a la política que hacen algunos compañeros desde las instituciones.