Los permisos que habilitan el cultivo y comercialización de genéticas registradas en el Instituto Nacional de…

La última gambeta

¿Quién no tiene su historia personal con él? Una anécdota mínima, un recuerdo emotivo, una foto guardada como un tesoro. Tal vez el relato de algún amigx o familiar que se lo cruzó fugazmente, y hasta quizás pudo gritarle un “¡Aguante Diego!”. Una de mis hermanas, profesora de educación física, tuvo la suya: un día el astro se apareció en la sede del Romero Brest.

Toda la vida la estuve buscando: mi propia historia con él. Y cuando uno no la tiene, la inventa. Así fue como a finales de los noventa, en pleno auge del Napster, Emule y Audiogalaxy; encontré un archivo en formato mp3 con el relato de Víctor Hugo del gol a Inglaterra. Ahora parece algo sencillo de encontrar, pero en esa época para mí fue un hallazgo.

Empecé a escucharlo una y otra vez en el Winamp. Lloraba cada vez que Víctor Hugo decía, entre lágrimas, “en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, de qué planeta viniste”. Con la emoción a flor de piel escribí un cuento. Trataba de dos jóvenes que, en la antesala de la crisis del 2001, sin trabajo y sin esperanza, encontraban en Internet el relato de su gol a los ingleses, el gol de oro. Los amigos se pasaban todo un día escuchando el relato en loop, mientras evocaban goles y lloraban. Bueno, para ser sincero, nunca lo escribí. Pero siempre tuve la idea, porque de verdad necesitaba una historia personal con él.

Ayer cumplí años. Una fecha que los últimos tiempos acumuló una seguidilla de muertes ilustres o mediáticas: Fidel Castro, Ricardo Fort, y este año fue él, el más grande de todos. Así que, a las 13.37, cuando un amigo compartió en el grupo una foto con la noticia en un canal de cable, se acabó mi cumple y comenzó la tristeza. Pero no la mía, sino la de todo un país.

Son infinitas las imágenes que desfilaron por nuestras pantallas: no recuerdo a otra persona con un registro fotográfico tan extraordinario, tan variopinto. Cada imagen es un cuadro. Y de pronto, una foto te rompe el corazón -otra vez-: Dalma le pone florcitas blancas en las medias azules del Nápoli. Otra imagen lo muestra corriendo junto a sus compañeros: de las piernas, casi como por justicia poética, le brotan flores blancas.

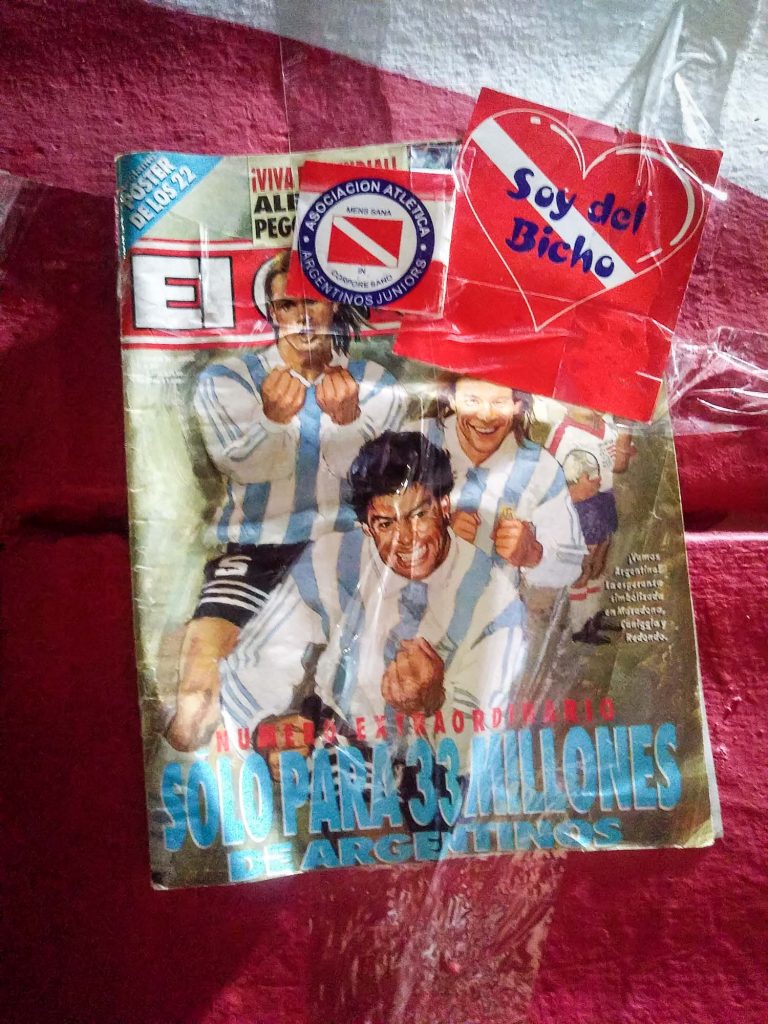

A las once y media de la noche arrancamos con mi mujer y mis hijos para La Paternal. Hace unos años vivimos a pocas cuadras del estadio, así que el barrio nos resulta familiar. La mayoría de la gente estaba concentrada en el altar principal, que se había armado sobre Boyacá. Decenas de velas alumbran rostros taciturnos y las ofrendas que la gente había llevado para homenajearlo: camisetas, dibujos, fotos, flores.

Mi hijo mayor (ocho años), que apenas sabía que él era un jugador de fútbol, se prendió en todos los cánticos y agitaba su mano como si lo hubiera hecho siempre. El más pequeño (cuatro) se detuvo en cada uno de los altares improvisados, y preguntaba si podía llevarse alguna de las ofrendas. Ambos estaban felices de correr de noche por la calle.

Cuando los niños empezaban a mostrar signos de cansancio, enfilamos hacia un local de comida rápida de avenida San Martín para picar algo. Antes de irnos, mi compañera me dijo, “¿Por qué no pasamos por la Casa de Sepelios?”. Fuimos. Rodeamos la manzana. Una multitud esperaba para despedirlo. No podíamos bajar: el pequeño se había quedado dormido. Vimos personas apostadas en una esquina. “Están esperando para ver cómo llevan el féretro” –pensé-.

Doblé y enfilé para Juan B. Justo. “Escuchá”, dice mi mujer. El viento traía un susurro “Diegoooo, Diegoooo”. La avenida estaba vacía. De repente se escucharon sirenas. Miré por el retrovisor: una decena de motos iluminadas de azul, con los policías montados casi de pie sobre los rodados, se abrían paso entre los pocos autos que andábamos por ahí. En el centro, una camioneta utilitaria blanca, de Pinier sepelios, trasladaba su cuerpo hacia la Casa Rosada.

Perdí la cabeza. Aceleré hasta la esquina siguiente, creo que era el cruce de Seguí, y me paré sobre la esquina para dejar pasar a la caravana. Mi mujer se bajó como poseída, con el auto en marcha, a gritar y aplaudir. Hijo mayor se despertó sobresaltado con los bocinazos y preguntaba, desconcertado, “¿qué pasó?”. No pude explicarle nada en el momento. Eran los restos mortales de él. Era el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos pasando a pocos metros de mi nariz, diciéndome AD10S.

Al instante, comprendí que acababa de escribir mi nueva historia personal con él, con Diego Armando Maradona. En su despedida de este mundo -injusto con su grandeza-, en su carrera hacia la eternidad de nuestros corazones, Pelusa me hizo una última gambeta. Pasó como un rayo, fulgurante, inmenso y se perdió en la noche. No tengo registros, porque los dos nos habíamos quedado sin batería en el teléfono, pero estoy seguro que adelante de la camioneta iba rodando, endiablada, una pelota que nadie jamás podrá quitarle.